GABRIELLA VERGARI.

Che non ci sarei mai riuscita l’ho saputo tanto tempo fa.

D’estate, a Taormina.

Quando meno me lo sarei aspettato ed in fondo non ci tenevo a saperlo.

Anzi, per dirla tutta, credevo di essere proprio a un passo dalla riuscita. Anni di tentativi e sofferenze, approssimazioni ed allontanamenti, tutto sfumato, così in un puf!

Ma cominciamo dal principio.

Non ho conosciuto i miei genitori, o quantomeno non ne conservo la memoria.

I miei ricordi cominciano col mio padrone.

Un tizio simpatico, forse un po’ bislacco, fuori dagli schemi ma sicuramente premuroso.

Sentivo le differenza tra noi, eppure la condivisione degli stessi spazi e delle stesse abitudini mi ha ad un certo punto indotto a sperare, a convincermi che semplicemente prefiggendomelo sarei riuscita ad essere come lui: un uomo. Proprio come lui.

Ignoro se fosse un valido esemplare della sua specie, ma rimanevo incantata nel vedere come fosse capace di compiere con naturalezza gesti a me negati.

Ridere, ad esempio.

Avrei potuto contemplare quell’improvviso allentarsi della tensione dei suoi muscoli facciali, quel mutamento d’espressione che spesso si rifletteva nel gaio brillio dello sguardo e quell’ esplodere della gola in gorgoglii a me impossibili, migliaia e migliaia di volte, senza mai stancarmene.

Oppure parlare, emettere a proprio piacimento quei suoni unici ed inimitabili che solo agli umani sembrano concessi.

Oppure tracciare a carboncino figure e sogni.

Né saprei come altro definire le immagini ed i contorni che emergevano sui fogli del mio padrone, se non ero in grado di ravvisarvi quanto mi stava attorno. Evidentemente la mia visione della realtà e delle cose era molto più …, molto più, … pragmatica ( credo si debba dire) della sua.

Insomma eravamo un trio: il mio padrone, il suo inseparabile cavalletto ed io.

Così abbiamo molto viaggiato ed intensamente vissuto.

Dovunque ci trovassimo, di solito non ci mancava niente, e del resto ci accontentavamo di poco. Col sereno, colla pioggia o col vento, trovavamo l’angolo giusto, una piazza o una strada molto frequentata, e cominciavano.

Lui tirava fuori dalle sue sacche una manciata di fogli intonsi, le matite, la sanguigna e il carboncino, piazzava il cavalletto ed un sediolino ed aspettava.

In genere non a lungo.

Incuriosito, qualcuno finiva sempre per accostarsi e lasciarsi ritrarre. E il gioco era fatto: partito il primo, ben presto seguivano gli altri.

Ma il meglio era il capannello che invariabilmente si formava. Persone d’ogni genere e d’ ogni sorta che, chi più chi meno, si ritenevano in dovere – e pure in diritto – di dire la loro, sottolineando divergenze tra il soggetto al naturale e la sua rappresentazione, apprezzando questo o quello, valutando ora un pregio ora un difetto, prorompendo in battute e motti vari di spirito.

Eh sì, era davvero molto raro che il mio padrone operasse nel silenzio.

Né se ne dispiaceva. Sembrava anzi che tutto il chiacchiericcio di contorno gli desse carica e piacere, come se il suo contributo non stesse soltanto nel realizzare i ritratti che gli venivano richiesti ma proprio nel sollecitare l’ interesse della gente, chiamandola all’infrazione della generale indifferenza.

Non dico che fossero sempre tutte rose e fiori. C’erano le giornate, soprattutto d’inverno, in cui si stringeva ben poco.

Ma anche quando andava così male, il mio padrone non abbandonava mai la sua aria scanzonata, calcandosi il cappello sulla fronte, in faccia ed alla faccia del mondo, e disegnava per sé.

E poi mi parlava.

All’inizio non so se per sfatare la solitudine e la malasorte o proprio per rivolgersi a me.

Né posso dire che ne fossi contenta. Le prime volte soprattutto.

Quei suoni mi giungevano alle orecchie, ma non al cuore. Non riuscivo a dar loro un senso. Anzi a dire il vero li detestavo del tutto, perché era come se mi umiliassero. Mi sembrava che non servissero ad altro che ingigantire e rimarcare la distanza tra noi.

Lui, l’uomo, ed io, la sua scimmietta ammaestrata, che non sarei mai stata come lui. Tutt’al più il suo pallido riflesso, una scimmiottatura, appunto.

Mi mandava proprio in bestia , sarebbe il caso di dire.

Così, all’inizio non sembrava una grande idea.

Poi pian piano, è successo qualcosa: ho imparato a guardare più a fondo e più dritto gli occhi che mi si rivolgevano, a riconoscere le sfumature e la varietà dei toni, ad abbinare la sequenza dei suoni al corredo dei gesti e della mimica.

E allora ho compreso ( o forse l’ ho solo sperato ) che il mio padrone non mi parlava per confidarmi ciò che non avrebbe mai potuto o voluto confidare a nessun altro suo simile, fiducioso non solo del mio silenzio ma anche della mia incapacità di comprensione. Era invece mosso da un desiderio di complicità ed affetto, quasi io non gli tenessi solo compagnia ma fossi una vera compagna.

E tutto ciò m’ha conquistato e forse un po’ troppo inorgoglito.

Probabilmente è così che ha avuto inizio.

Quell’insano desiderio, intendo. O forse dovrei semplicemente definirlo ciò che realmente era: una folle ambizione.

Naturalmente non potevo rispondergli da suo pari. Almeno non con la voce.

E’ stato uno dei miei crucci più grandi. Ma poi mi sono via via impegnata a perfezionare i miei gesti di replica, perché gli riuscissero sempre più chiari e consoni al bisogno.

Con codici e movimenti tutti nostri, abbiamo perciò dato vita a veri e propri dialoghi , che erano una bellezza e proprio un gran divertimento, non solo per noi che vi eravamo coinvolti ma anche per tutti coloro che occasionalmente li osservavano.

E, insomma, che altro aggiungere? Dagli oggi e dagli domani, osserva oggi e osserva domani, impegnati oggi ed impegnati domani, mi si è radicata l’assurda convinzione, un vero rovello, che già che ero riuscita ad impadronirmi di una delle caratteristiche più peculiari del genere umano, che sì insomma sembravo in grado di usare in qualche modo il linguaggio, avrei potuto sforzare la mia evoluzione fino a divenire uomo davvero. Non sembrarlo, ma proprio esserlo, in tutto quello che mi sarebbe stato consentito dai miei limiti naturali. Per cui non sarei stata la solita scimmietta che avrebbe meccanicamente, beceramente scimmiottato gli uomini, ma avrei assunto consapevolezza dei miei bisogni e dei miei sentimenti e li avrei manifestati con chiarezza, così come fanno gli uomini. La strada che intraprendevo era impervia, ma solo oggi che è tutto finito e fallito, comprendo l’evidenza della mia tracotanza.

Certo, a quel tempo già lo sapevo che non avrei mai potuto raggiungere la pienezza d’una autentica identificazione, che non avrei mai potuto ad esempio ideare o creare o costruire oggetti o pregare o fare musica – un elenco sempre più lungo via via che cercavo di chiarire a me stessa cosa significasse essere uomini, ma mi ero ugualmente convinta che bastasse perfezionare il mio comportamento e i miei atteggiamenti per riuscire ad accorciare, se non addirittura annullare, distanze che sono invece restate e restano ovviamente incolmabili.

Cos’altro aggiungere, a questo punto? A mia parziale discolpa posso forse evocare l’inesperienza e l’estrema giovinezza che informavano quei giorni. Non è molto, lo so bene, ma neanche poco. Ci sono momenti nella vita di ciascuno in cui i progetti, anche i più ambiziosi e folli, sembrano lì, ad un passo, e ti invitano al balzo necessario per raggiungerli. Appena un balzo, un piccolissimo balzo che spesso nasconde il baratro sottostante. Così ti pare che basti allungarti a sufficienza neppure vagamente immaginando che potresti precipitare sotto per non risalire più. Ma senza quel balzo, che senso avrebbe, d’altra parte, la generosità e il sacrificio dei pionieri?

Non intendo annoiarvi oltre con le mie riflessioni né soffermarmi su tutte le pene e le sofferenze che mi sono toccate.

Indossavo un gilet variopinto e portavo un cappello anch’io.

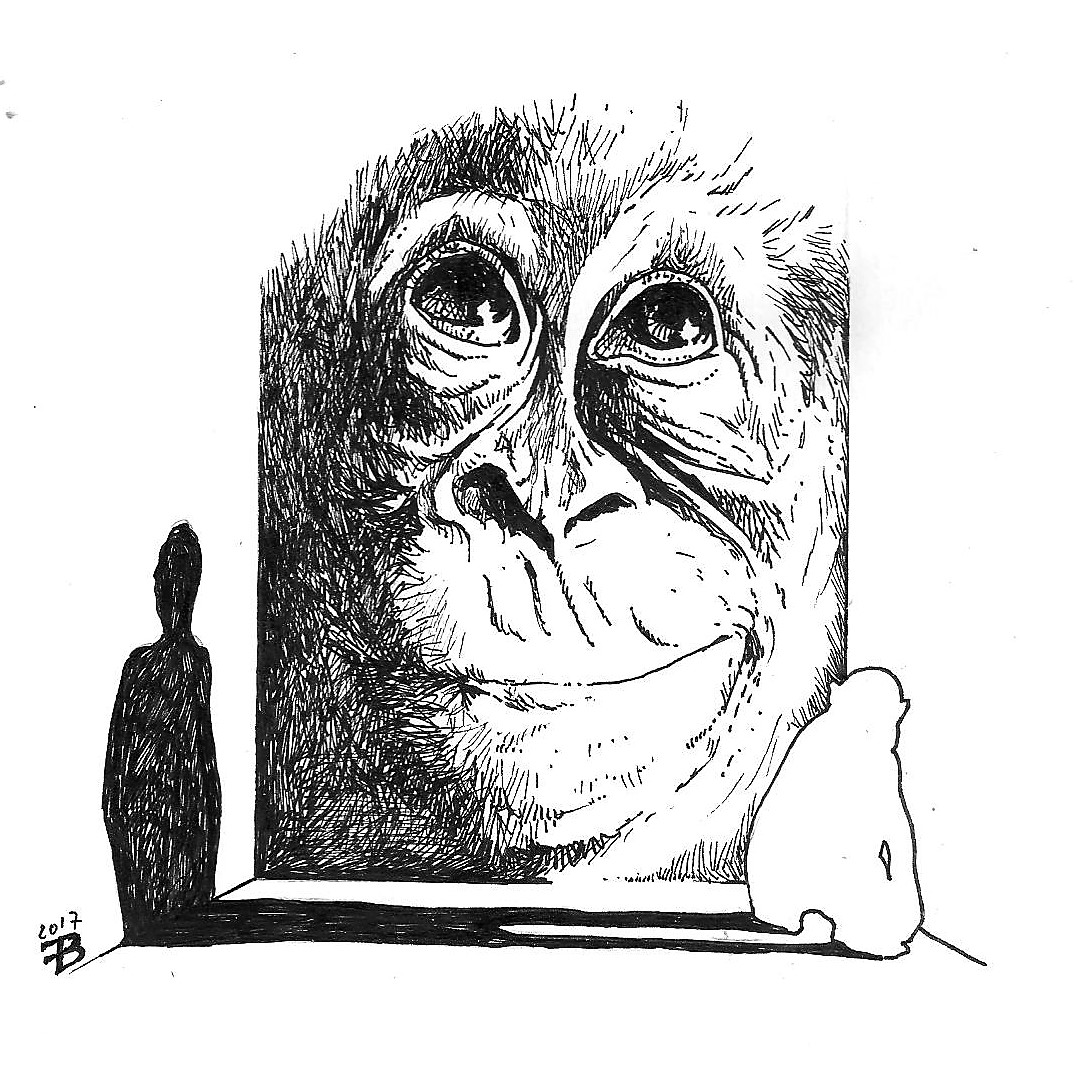

Evitavo di camminare da quadrupede e stavo quanto più possibile ritta sulle zampe posteriori. Scrutavo le espressioni altrui e provavo a riproporle sul mio volto (o dovrei dire muso?) con la massima precisione possibile, costringendo i miei muscoli a tendersi o viceversa ammorbidirsi in modo che risultassero quanto meno scimmieschi possibile. Mi avvalevo almeno in questo del privilegio offertomi dalla mia particolare posizione, per cui mentre il mio padrone ritraeva centinaia e centinaia di visi diversi io li studiavo attentamente, cercando di cogliere in ognuno loro la peculiarità della sua umanità.

So che un famoso ritrattista ha dichiarato che in ogni volto c’è una particolare geografia. La storia personale si traduce infatti in rughe, grinze e pieghe che finiscono per intrecciarsi tra loro in modo unico ed irripetibile. Studiando e seguendo quei segni, si coglie l’essenza stessa dell’individuo che dà loro vita, se ne comprende il vissuto e forse se ne intuiscono aspirazioni e frustrazioni.

Ebbene, durante gli anni in cui ho studiato gli umani, facendomene specchio per la mia ambizione, ne ho trovato piena conferma. Ho visto infatti non so quante sopracciglia, occhi, nasi, bocche, menti, coloriti, rughe, labbra, denti, comporsi in una impressionante molteplicità fisiognomica e ho compreso che nulla può essere più affascinante e complesso d’un volto umano.

Almeno per una scimmia.

Ho compreso, ad esempio, che si può sorridere e persino ridere senza provare allegria, che si può manifestare una cordialità contraddetta dalla rigidità del capo, che si possono manifestare sentimenti che non vengono confermati dalle luci degli occhi, e così via. Credo non ci sia nessun altro animale – e in fondo anche l’uomo lo è – che possa dissimulare così bene le sue verità come l’essere umano. Forse con le emozioni è diverso.

Ma non divago più e vengo al punto.

Mi sentivo decisamente ben incamminata nel mio percorso e già in più occasioni qualcuno dei clienti del mio padrone si era detto stupito della mia “ ominitudine”, quando un bel giorno – ce n’è sempre uno in tutte le storie, altrimenti che storie sarebbero ? – si fermò una signora. In braccio teneva un cagnolino, uno di quelli piccoli, dal pelo lungo, nero e beige. Sembravano molto legati l’una all’altro. Lo intuii da come il cagnetto le stava in braccio e da come la signora lo stringeva. Il cagnetto si mostrava vivacissimo e nervoso, pronto a cambiare posizione e postazione se solo non fosse stato tra le braccia della sua padrona. Si muoveva un po’ a scatti e di continuo, osservando la folla circostante, sensibile a qualunque sollecitazione. Si accorse subito di me e mi fissò. E nel suo sguardo lessi una sorta di curiosa perplessità. Probabilmente non si era mai imbattuto in una scimmia e dunque la mia presenza ed i miei odori gli inviavano messaggi che non sapeva decifrare. Pareva non riuscisse a cogliere informazioni sufficienti per catalogarmi con sicurezza.

Fu allora mi che mi si insinuò l’idea.

Pensai che se avessi superato la prova con il cane, sarei potuta essere certa della mia vittoria. In altri termini se perfino un animale mi avesse scambiato per un uomo, allora ero davvero riuscito nella mia impresa. Perciò lo guardai negli occhi ed il cagnetto si fermò attento e mi restituì lo sguardo. Nei suoi occhi non lessi più la curiosità di prima, ma una sorta di simpatia. Se fossimo stati due umani ci saremmo scambiato un sorriso e forse una stretta di mano.

Poi feci esattamente quello che avrebbe fatto un uomo: stesi la mano per accarezzarlo e rassicurarlo. Lo feci non solo per me ma anche per lui. Mi aveva intenerito, e sentii quel gesto, una carezza, come assolutamente naturale e spontaneo. Posso anzi dire che mentre coprivo la piccola distanza tra noi per arrivare a toccarlo, quasi mi dimenticai del mio intento iniziale e desiderai semplicemente stabilire un contatto tra noi. La gente intorno fece silenzio e sembrò addirittura sospendere il fiato. Mi parve che il tempo si dilatasse e protraesse la sua durata. Come se la mia mano si tendesse e tendesse ma la distanza restasse invariata, anzi se possibile aumentasse.

E poi accadde.

Fu così repentino ed immediato che in un primo momento non me ne accorsi nemmeno.

Prima della vista, furono i suoni a mettermi sull’avviso.

L’avevo appena sfiorato che già il cane si era ritratto con un mugolio di rifiuto e riprovazione. Cercava anzi di divincolarsi dall’abbraccio della sua padrona per scendere a terra e sfuggire. Sfuggire da me. Che non sarei mai stata un uomo. Che per quanto mi potessi sforzare non avrei mai avuto una mano da uomo, perché scimmia ero e mai avrei ingannato l’istinto ed il fiuto di un altro animale.

Come dite?

Vi pare che me la sia cercata?

Sì, avete ragione, come negarlo. Eppure questo vi dico. Se fossi stata in grado di ridere, in quell’occasione l’avrei fatto. Avrei riso a crepapelle. Perché mentre venivo stretta dalla morsa del disincanto e della delusione mi venne malgrado tutto da pensare che in quel momento stavo proprio paradossalmente incarnando una delle condizioni più umane!

Da Species. Bestiario del terzo millennio, Boemi editore, Catania 2012.

(illustrazione di Franco Blandino)