CARLO CARLUCCI

A Stefania Nonvel i.m.

I saggi (ed ogni vero scrittore, per quanto pazzo, lo è) ne sono consapevoli: la poesia ha un suo ineluttabile farsi nostro malgrado. Aveva incominciato Omero col cantami o Musa.

Ad Antonio Pizzuto ancora bambino il nonno aveva profetizzato il suo futuro da scrittore. Lui seppe ascoltarsi, scrisse, mise da parte, tornò a scrivere, assunse uno pseudonimo, tradusse, studiò infinitamente, seguitò a scrivere così che quasi tutta la sua vita era trascorsa, quando per caso (ma si sa bene che il caso non esiste), proprio quando lui Antonino stava iniziando il suo conto alla rovescia, arriva la Fatina, sceglie un manoscritto che fa incantare un editore il quale, preso dall’emozione della scoperta, non dorme tutta la notte e all’alba prende il treno per correre a Roma dallo sconosciuto a fargli firmare il contratto.

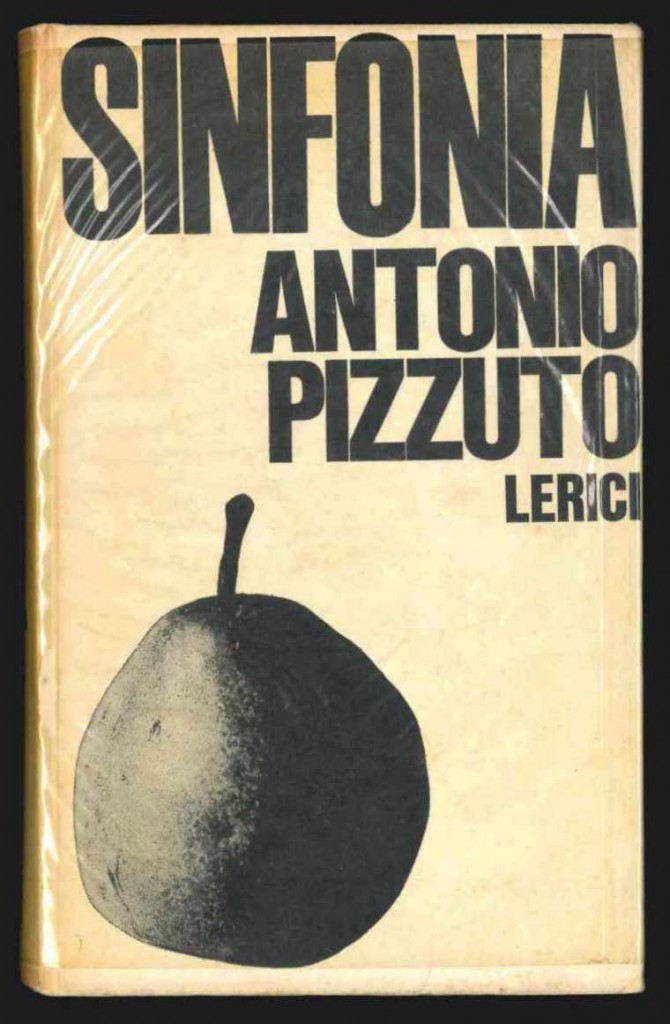

Così, in sequenze inesorabili coi tipi della Lerici Editore escono Signorina Rosina, Si riparano bambole e poi Ravenna, Paginette, Sinfonia, Testamento, Pagelle I, Pagelle II. Poi il vortice delle sequenze si arresta, spirito e corpo si andavano separando fino al legato ultimo: dei libri ‘difficili’, ‘sperimentali’ con la trama frantumata in sequenze successive, con l’abolizione dei tempi verbali e, a ritroso, (così come è stato il linguaggio nella sua formazione) con l’abolizione del verbo e il conseguente sovvertimento della sintassi, moltiplicandosi i neologismi (anche giocosi) dentro un diacronico volo sui migliaia d’anni che ci separano dall’attimo magico della nascita dell’etimo.

La Rècherche di questa specie di Ulisse spazia oltre il Mediterraneo, doppia le Colonne d’Ercole che chiudevano il Mare Nostrum, agglutina la Dublino di un giorno joyssiano e via.

E che ne restava del Tempo convenzione, del cosiddetto reale fattuale, dell’epica nella gerarchia del sempre più cogente quotidiano, delle verità fondamentali, dei postulati mistici…questo disinganno supremo: tutto, parte, nulla, nostre algebre insignificanti…Tu piccolo roditore presente in ascolto perseguitando implacabile cornee…

Il passato, sorta di futuro mineralizzato: aoristi in minerali futuri, ove cifra del precorrente un percorso…

O i ricordi: memorie tutte congenite allontanatrici; prepostere.

O l’essere: e per cielo e terra, e speranze e sbaragli consustanziali.

O la cosiddetta alterità, esplicito un io nel tu, questo irriducibile a qualsiasi particella fulminea pur…e che interrogarli mai (gli eventi), strani e (estranee) lingua induzione retina e, quasi aria incolore o luce, difformi pur se residui…smarrirsi il non me nell’io, questi trafigurar sibillino…inintellegibile annullire estremo bioccolo stupore.

Mentre la Morte è per così dire letteraria nel conterraneo Il Gattopardo: …lei, la creatura bramata da sempre, che veniva a prenderlo; strano che così giovane com’era si fosse arresa a lui… così pudica e pronta ad essere posseduta gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista negli spazi stellari…

Di contro, così ci si rivela la Thanatia pizzutiana: Ma eccoti qui per me, o callida giovinetta imbianchina; e quanta diligenza, che prescia, da ruzzolata dal letto: sempre in vesti diverse, fino bisestili. Prossima. Segretezza. A sorpresa luogo e momento, chi tendere la mano per riconciliarsi affidanze, sull’esito. Docilità che altro forse; ed al naturale, d’accosto, rassomigliante ad attrice disunta (struccata). Né da lei più studiato il vecchio, mal sofferta stretta nel fulmineo disvezzo, termine un’ave… Dunque la Morte pizzutiana: incomunicabile clausoletta oltre tal cocktail di aporie semantiche…

Maria Pizzuto, la figlia, in una sua lettera, in forma misteriosa, intuitiva così mi si era espressa sulla scrittura del padre: … risuscitando un ritmo di linguaggio, trasferendovi per pura intuizione di intelletto l’impronta delle parole nel contesto della loro originalità sacrale…

Per converso suo padre, con divertita metafora, mi scriveva della necessità di trapassare da una scrittura ancora a pistoni, l’attuale, versus una nuova, futuribile che definiva a reazione appunto.

Ben oltre l’estetica della fine, cioè della sua fine, Pizzuto era consapevole di aver scelto l’inequivocabile, non avendo più il tempo per perifrasi o mezzi termini.

Negli anni del suo apprendistato, in India, una straordinaria parigina, di ascendenze egiziane, Mirra Alfassa, integrata alla straordinaria avventura di Sri Aurobindo, annotava: Queste lingue moderne, talmente artificiali (superficiali, intellettuali…) spezzettano tutto togliendogli la luce che sta dietro (con il linguaggio della vita divisa, separata). Come se tutto passasse attraverso un setaccio, riducendosi a pulviscolo. Mentre bisognerebbe ritornare a captare il suono (originario ndt) così che le parole tornassero ad avere potere. Nei tempi vedici si faceva riferimento alla parola, ovvero la parola creatrice, la parola che traduce perfettamente la retrostante vibrazione…

Il continuum pizzutiano era ben lontano dall’oramai quasi supino flusso dell’inconscio di marca surrealista o di Joyce che sia.

In quell’unica, per me, indelebile giornata trascorsa con lo scrittore a Roma (si era mi pare nella primavera del ’72 e mi ero deciso a visitarlo dopo la lettura di Testamento che aveva agito in me come un detonatore) ricordo un suo preciso affondo sull’ Ulisse dublinese. Io avevo rapportato lo stream of unconsciousness (come ipotesi da discutere) al suo narrare… La sua risposta fu netta, si nell’opus magnum dell’ex seminarista irlandese. si potevano riscontrare sequenze di notevole intensità, come la visita al casino…ma complessivamente mezzi e fini, raffrontando le reciproche forme di scrittura, erano diversi se non addirittura divaricanti.

Il narrare di Pizzuto in luogo del piatto raccontare, il suo annullamento o soppressione dei tempi verbali culminanti appunto nel Testamento (siamo nel ’68) segnano la svolta in quella sua ricerca del linguaggio di una vita non più divisa. Mi sento riecheggiare qui le parole di Sri Aurobindo in The Future Poetry: dar voce alle cose in alto, le cose al di là, le cose dietro il mondo apparente e i suoi avvenimenti, i suoi fenomeni esterni e superficiali…

A più riprese si è venuto annunciando o ipotizzando il nuovo col surrealismo, col futurismo, col dadaismo. Soglie mai in verità varcate. E sempre, nei pressi di tali soglie, si è aggirata, stanca, anabolizzata tanta neopoesia. E solo rarissimi spiriti come Celan, furono costretti proprio dal loro tragico esistenziale, a varcare con esiti indicibili.

A conclusione della prefazione di quel Sul ponte d’Avignone, pubblicato nel 1938, Pizzuto teneva a precisare per il lettore: Non badare troppo ai fatti in ciò che espongo, mai vi fu così poca voglia di raccontare! Tuttavia, inatteso lettore per cui non scrivo, tu non mi scorderai tanto facilmente.

La prevalenza del ritmo strawinskiano sulla melodia, la coesione collagistica contro la connessione logico razionale, l’indeterminismo narrativo si presentano come temi portanti del suo manifesto creativo.

La morte – disse negli ultimi suoi giorni Pizzuto a Paola Peretti – vuol troncare un rapporto divino che non conosciamo. Lo scrittore si riservava di correggere quanto poi uscì da Lerici col titolo Pizzuto parla di Pizzuto. Date le sue precarie condizioni di salute quelle registrazioni poi trascritte non potettero da lui essere riviste. Mi domando quale potesse essere quel rapporto divino? Forse la vita stessa in un altro tempo e un altro spazio? Oppure la vita composta da altre realtà dalle quali siamo separati?

In forma in certo modo analogica, Pizzuto era stato questore e l’altro un sublime, disordinatissimo, liberissimo anarchico (che quando non trovava di meglio dormiva sulle panche della stazione). Parlo di Emilio Villa, troviamo nei testi villiani gli stessi attimi di incontrastato, inatteso splendore.

E aveva a un certo momento insinuato Pizzuto, e conclusivamente, che ciò che non si può dire non esiste.

Sta scritto nelle Upanishad: Lo spirito uscì finalmente, puro, luminoso, non ferito dal peccato. Senza corpo, né rughe, né cicatrici: il Veggente, il Pensatore, il Nato a Se Stesso che irrompe nell’essere tutto intorno a noi.

Carlo Carlucci – dal Parador Campestre – Las Jinotepes (Managua) 14 – 15 – 16 marzo 1988

(Articolo a cura di Adriana Miceu)

P.S. Ritrovo per un caso fortuito questo testo che consideravo perduto. Maria Pizzuto mi aveva sollecitato, stante anche il rapporto di amicizia con suo padre, un intervento che doveva confluire in un libro che poi uscì. Il curatore cui l’avevo inviato, mi pare Gualberto Alvino, lo trascurò (o forse non lo ricevette). Nemmeno si degnò però di rispondermi quando, ritenendo di non averne più copia, lo pregai della restituzione. Questo senso di perdita di un testo che avvertivo in certo modo decisivo per me ma anche per l’amico indimenticato[1].

A Managua, qualche anno fa, ero (non per caso) ritornato al Parador Campestre, allora stupendamente campestre, libero nella lussureggiante natura e che ritrovavo oggi soffocato dentro l’allargamento a dismisura del contesto urbano, costeggiato da un traffico incessante, scomparsi i cavalli selvaggi mustang, scomparso il grande pappagallo multicolore che aveva presieduto giorno dopo giorno alla stesura che andavo facendo sotto i magniloquenti alberi di mango (non potevo anzi non dovevo distrarmi troppo essendo sua chiara intenzione di dare finalmente un bel colpo col suo becco, poderoso e trinciante, alle mie dita occupate sui tasti della Olivetti portatile).

Rimane il fortunoso, inaspettato ritrovamento in Italia del testo perduto. E riporto, a mò di aneddoto, un fatterello relazionato a quegli anni a ridosso della rivoluzione nicaraguense e a Pizzuto. Nella prima, per me, ricorrenza della festa della Rivoluzione (il 19 luglio) nel paese, istintivamente mi rifiutai (e poi sempre mi sono rifiutato) di parteciparvi per un misto di ragioni: vuoi le tante perdite umane testimoniate dalle centinaia di piccole croci di legno disseminate tra le casupole in legno di Managua, vuoi per il rifiuto istintivo di ogni retorica festaiola, vuoi per una sorta di premonizione nel senso che sentivo un che di falso di fondo. E proprio per questo quid non convincente mi ero rifiutato (gentilmente) qualsiasi tipo di collaborazione rivoluzionaria fino a finire nel mirino della Seguridad del Estado (la polizia segreta su modello cubano). La notte in cui Managua ballava e brindava nella Plaza de la Revolución vado a dormire con uno spiegabile sentimento di colpa dovuto alla mia autoesclusione e poi sogno e nel sogno mi vedo la gente che balla nella vasta Plaza, tutti come a testa bassa (ovvero ciechi…al reale) e me spettatore spaesato e improvvisamente, sovrastante forse il silenzio del film del sogno, la voce (stentorea) di Pizzuto a me rivolta: “Carlo… il Poeta è solo”.

[1] Antonio Pizzuto (Palermo 1893 – Roma 1976) ex questore – scrittore, autore di opere di complessa sperimentazione strutturale e linguistica. Dopo una fiammata di ricordi e qualche celebrazione negli anni seguiti alla sua scomparsa, è stato un progressivo calare di silenzio sulle opere di questi singolare narratore che ha modellato un codice linguistico “pizzutiano”. L’originalità e la novità insieme dei suoi scritti è stata trattata per cenni, e non sempre esaustivamente, come meritava.