PAOLO LAMBERTI

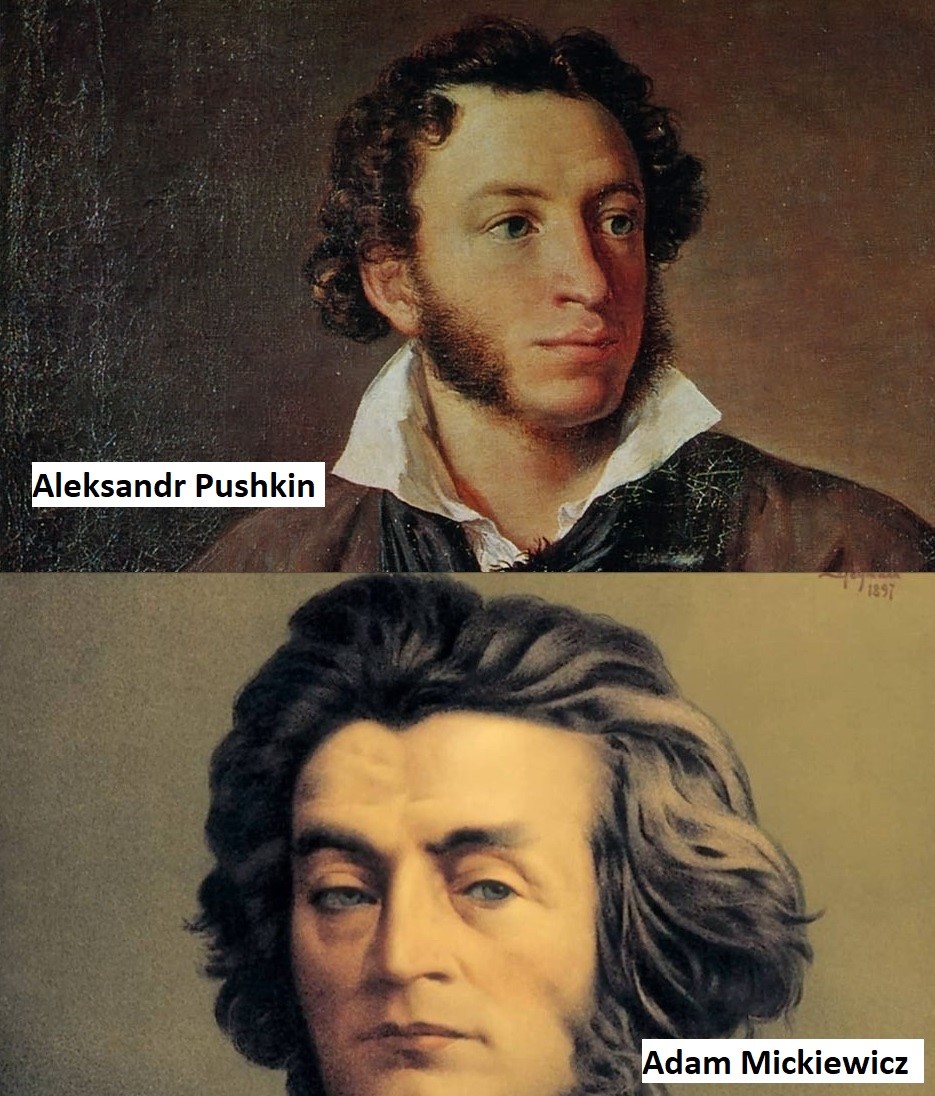

Aleksandr Sergeevič Puškin è considerato il padre della letteratura russa moderna; di antica famiglia russa, ma con un bisnonno materno eritreo, ebbe occasione di vivere anche in Moldavia ed a Odessa. Amico di alcuni futuri decabristi, fu spesso sotto sorveglianza della polizia segreta zarista, e rimase al confino a Pskov, nella tenuta di famiglia, tra 1823 e 1826. Attento al coevo Romanticismo europeo, fu comunque anche erede dello spirito illuminista e volterriano. Tra le sue opere la più celebre è il poemetto Evgenij Onegin per i russi quasi quello che Petrarca è per gli italiani, anche se il protagonista ad occhi italici non sfigurerebbe a fianco del giovin signore del Giorno pariniano. Dai suoi drammi derivano le più celebri opere liriche russe, il Boris Godunov di Musorgskij e la Dama di Picche di Ciakovkij, quella che doveva essere diretta alla Scala da Gergiev. Un peccato, certo, il suo allontanamento: ma in fondo è stato denazificato Furtwängler, e l’Italia ha perso per anni Toscanini, tenendosi purtroppo il Mascellone.

Puškin quindi rappresenta al meglio l’intelligencija russa, aperta al mondo, amante della libertà e del sentimento. Però. A ricordarci quanto ogni cultura abbia i suoi angoli oscuri, voglio parlare di due poesie del 1831/32, che tratterò, non essendo slavista, tramite parafrasi attraverso traduzioni inglesi ed italiane.

Dopo il congresso di Vienna la Polonia di fatto sparì, gran parte di essa si trovò in un regno affidato allo zar come re polacco: quindi un’unione personale, non un’annessione alla Russia: più o meno come l’accordo dei cosacchi di Khmelnytsky con lo zar nel 1654, che i cosacchi intendevano come un’alleanza tra pari, non definitiva, e lo zar come una sottomissione. Non a caso nella storiografia russa è considerato il momento dell’unione tra grandi russi e piccoli russi, nel 1954 fu celebrata con grande sfarzo (e con lo spostamento della Crimea dalla Russia all’Ucraina), ed è oggi uno dei punti fermi della riscrittura putiniana della storia: i russi sono inclini ad una lettura molto elastica degli accordi, una vera Opera aperta, sono maestri di semiosi illimitata (hanno garantito i confini dell’Ucraina nel 1994 e nel 1997, ad esempio).

Tornando alla Polonia, Nicola I agì in modo da creare un’annessione strisciante e russificare la popolazione e addirittura nel 1830 volle inviare truppe polacche a reprimere la rivoluzione di luglio francese. Ne nacque una rivolta tra la fine del 1830 e il 1831, che proclamò la decadenza di Nicola I da re e l’indipendenza polacca. Per 8 mesi le forze russe furono trattenute da inferiori e male armate forze polacche, sino alla caduta di Varsavia e alla fuga dei soldati superstiti verso la Polonia prussiana. L’opinione pubblica europea simpatizzò con gli insorti, ma Austria e Prussia impedirono l’afflusso di aiuti ed armi, mentre la Gran Bretagna preferì non indebolire la Russia e il nuovo governo francese si mosse con prudenza, anche se nel Senato ci furono richieste di intervento a fianco dei polacchi.

A queste richieste si rivolge la poesia di Puškin, intitolata Ai calunniatori della Russia. Nella prima stanza si rivolge a chi tuona contro la Russia, alla loro rabbia, a favore dell’orgoglio polacco. Invece è solo una contesa tra la stirpe slava, una vecchia lotta, che gli esterni non possono decidere: secoli di contese ed alleanze, in cui tutti i ruscelli slavi confluiranno nella Russia, o inaridiranno.

Nella seconda invita a lasciare soli gli slavi, perché gli occhi [francesi ed europei] non sanno leggere il sanguinoso campo della storia, non ascoltano il Cremlino o la torre di Praga, non capiscono ma odiano. Successivamente sprezzante ricorda ai francesi le mura di Mosca in fiamme che non si sono piegate al potente cui la Francia si è inchinata [Napoleone], l’idolo abbattuto dai Russi che hanno versato sangue per la libertà d’Europa.

Lo zar non comanda invano, le baionette sono pronte, i russi sanno ancora conquistare anche contro un’Europa unita. Da Perm alla Colchide, da Tauride alla Finlandia al Catai sorgono i guerrieri russi, un bastione d’acciaio; mandate pure i vostri schiavi, nel suolo russo c’è posto per loro, a fianco delle tombe dei fratelli [i caduti napoleonici].

In un altro testo, Anniversario di Borodino, Puškin allarga l’attacco ai polacchi. Dapprima li “rassicura” che non bruceranno Varsavia come fatto dai Francesi a Mosca, con una nascosta allusione alla distruzione di Praga (sobborgo di Varsavia) nel 1794 effettuata per rappresaglia da Suvorov (lo stesso che 5 anni dopo tramite manifesti “rassicurava” i monregalesi). Poi considera così schiacciante la vittoria russa da permettere di essere magnanimi, mentre un intervento francese avverrebbe sulle ossa dei polacchi. Che vengono infine canzonati nelle loro rivendicazioni territoriali, quasi volessero governare con la legge polacca i russi, fino all’antica Kiev dalle cupole dorate, antenata delle città russe, che non unirà le reliquie delle sue tombe alla ribelle Varsavia. Termina immaginando il nipote di Suvorov che annuncia a Nicola I la caduta di Varsavia, ricordando anche le vittorie sui Turchi.

I due testi indicano la volontà di opporre la Russia all’Occidente europeo, e il rifiuto di ammettere le aspirazioni europee dei polacchi. A quasi due secoli di distanza si sentono risuonare echi oggi sin troppo familiari: in particolare colpisce l’ideologia grande russa, per cui tutti gli Slavi devono confluire nella Russia o sparire. Non sorprende che la poesia fu accolta con grande favore dal governo zarista, ma con freddezza negli ambienti intellettuali.

A queste poesie risponde il grande poeta polacco Adam Mickiewicz, di un anno più anziano del russo: tra i fondatori dei Filomati, intellettuali fedeli alla cultura polacca, e poi dei Filareti, società segreta antirussa, verrà arrestato nel 1823, ed esiliato nel 1824 in Russia, dove vivrà tra Mosca, San Pietroburgo ed Odessa; all’epoca la terribile polizia zarista considerava questo tipo di esilio una punizione, poi verranno la Ceka, il Gulag, il polonio e le iniziative militari speciali a modernizzare la repressione.

Durante l’esilio Mickiewicz frequenterà alcuni futuri decabristi e lo stesso Puškin; lascerà la Russia per l’Europa nel 1829, e non tornerà mai più in Polonia: cercherà di unirsi alla rivolta ma arriverà tardi, e nel 1832 a Dresda, all’interno del poema Dziady [Gli avi], risponde al testo puskiniano con la poesia Agli amici di Mosca.

Mickiewicz inizia chiedendo se l’interlocutore [Puškin] si ricorda di lui, che sogna gli amici morti o prigionieri, compreso i decabristi Ryleev, impiccato dallo zar, e Bestużew, incatenato insieme a mani polacche [Bestużew fu condannato a 20 anni di fortezza poi inviato come soldato semplice in Caucaso].

Poi sarcasticamente allude a chi non ha perso altro che qualche privilegio, e cerca la grazia dello zar, glorificandolo con un linguaggio da poco prezzo, vantandosi delle sue maledizioni come fossero un merito: una canzone dalla terra di ghiaccio che proclama libertà e primavera.

Mickiewicz contrappone la sua astuzia di serpente per ingannare il despota alla sua sincerità di colomba verso l’amico, ma ora versa la sua amarezza, nata dal sangue e dalle lacrime della sua patria, come un veleno, che bruci, ma non corroda i ceppi voluti dall’amico. Che lo denunci pure, sarà come un cane alla catena, forse finalmente pronto a mordere la mano che tiene la catena.

Probabilmente toccato dalla replica del polacco, Puškin inizierà una controreplica nel 1834, rimasta incompiuta, in cui lamenta che il pacifico ospite è divenuto nemico e riempie di veleno i suoi versi per compiacere la folla violenta.

Dietro allo scontro tra due poeti nazionali slavi non si può non cogliere il nodo irrisolto della cultura russa, divisa tra occidentalizzanti e slavofili, confine che spesso passa all’interno della stessa persona. Però la cronaca quotidiana dimostra le ricadute non solo intellettuali di questa divisione, ci ricorda che Putin (e Stalin prima di lui) non arrivano dal nulla, ma da quelle profondità dell’animo russo che spesso celano abissi in cui il sogno dell’identità genera mostri.