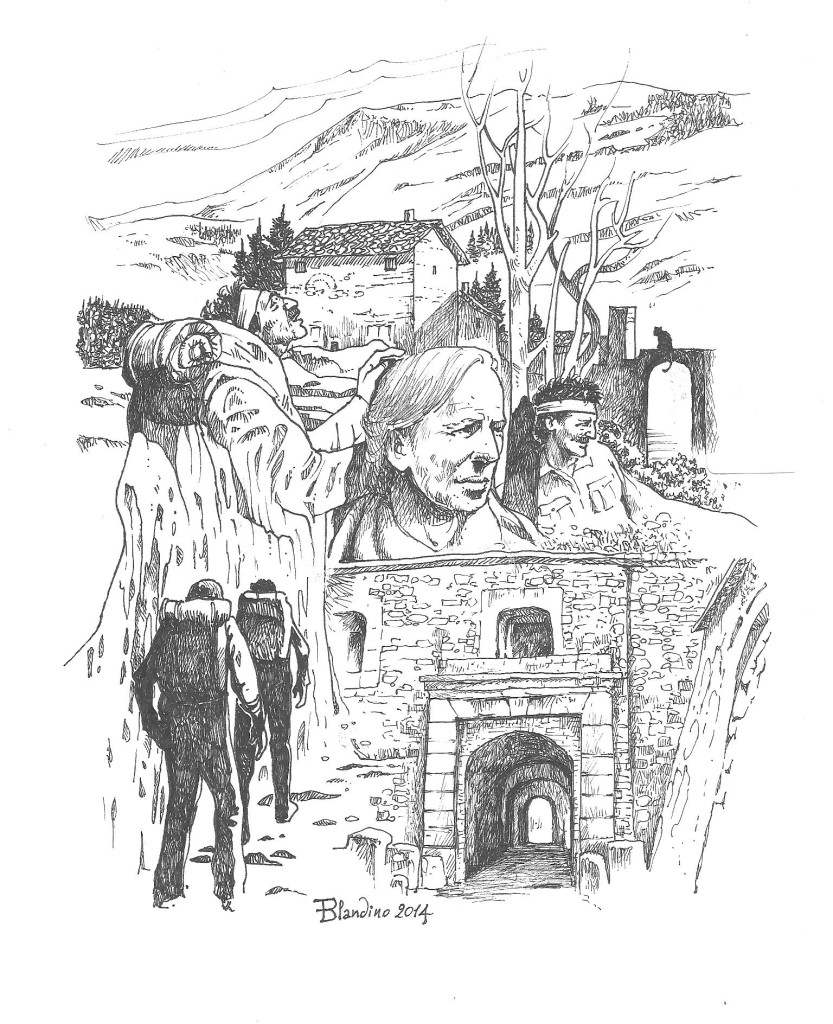

Erano partiti ugualmente, al mattino, nonostante il freddo intenso (normale, del resto, a dicembre) e le strisce di nuvole grigie che attraversavano il cielo; intirizziti, ma attentissimi, avevano visitato i paesini di fondovalle, in cui si mescolavano alla rinfusa tracce di un antico splendore (alcuni palazzotti in stile liberty, un tempo alberghi rinomati), segni inequivocabili di decadenza e di abbandono (case dai muri scrostati, senza finestre, sui cui tetti crescevano cespugli), tentativi mal riusciti di restauro e modernizzazione (porte e serramenti in alluminio anodizzato, la superstrada che sfregiava la conca con i suoi ponti e invitava i turisti frettolosi a passar oltre, senza guardare, per raggiungere località più alla moda, più affollate e rumorose, dove fosse più facile stordirsi e dimenticarsi).

Seguendo il corso del fiume, parzialmente gelato, si erano inoltrati in una gola rocciosa, rivestita da una colata di stalattiti di ghiaccio, ora lucido ora brinato, che s’accavallavano una sull’altra a costruire una parete di cristallo, magicamente scintillante sotto i raggi di un sole freddo, almeno per poco vittorioso sulle nubi.

Poi erano saliti al colle. Un’illusione di primavera li aveva accolti, al di là: sui versanti esposti a sud l’aria era tiepida, la terra emanava calore e la vegetazione, benché prevalessero ancora le querce e qualche chiazza di pini silvestri, presentava già essenze sempreverdi tipiche della macchia mediterranea; si intravedevano degli ulivi, e rigogliosi rosmarini in fiore adornavano i muri a secco delle case: in lontananza, s’intuiva il mare.

Prima di scendervi, s’erano fermati a pranzare nel paese abbarbicato su uno sperone calcareo intorno ad un castello di pietra bionda, posto da secoli a guardia della valle, e avevano assorbito quanto più possibile quell’insperato tepore quasi estivo, seduti sulla piazza della chiesa – le spalle contro un muro assolato, gli occhi ora fissi al cielo, a riempirsi di azzurro, ora intenti a seguire il gioco di due ragazzini col pallone, i movimenti di un gatto tigrato in bilico su uno stretto arco, teso in alto fra due case, le corse di un cane fulvo che cercava tra di loro un padrone, sia pure per poco tempo.

Discesi al mare, lo avevano costeggiato per un breve tratto, finché la strada non era tornata ad inerpicarsi verso l’entroterra: le onde si frangevano con violenza crescente sulla spiaggia vuota e nel cielo, a sud-ovest, un fronte compatto di nubi scure annunciava una perturbazione. Due cittadine avevano sciorinato davanti ai loro occhi trasognati gli edifici antichi e austeri, di mattone e di pietra, le vetrine già illuminate a festa, troppo piene di oggetti e seduzioni, le facciate policrome delle case d’abitazione, su cui vibrava ancora la luminosità autunnale del cielo, dopo che il sole era tramontato.

Imbruniva quando affrontarono l’ultima salita, che li avrebbe portati alla loro meta: il colle del Melogno. Era quasi buio quando vi arrivarono, benché ad ovest fossero ancora visibili i profili ben noti delle Alpi Liguri, nitidi contro una striscia più chiara di cielo lontano; il piazzale era ricoperto di neve gelata, e contro la neve si stagliavano, neri, i tronchi dei faggi: era inverno, lì, e sembrava che non potesse esserci altra stagione, né altra ora. Si rifugiarono per un attimo nel bar, appena riscaldato dal fuoco del camino – soffitto basso, pareti rivestite di legno, di legno il bancone e i tavoli, cui erano seduti alcuni clienti abituali, che giocavano a carte e parlavano un dialetto quasi familiare – poi presero congedo.

Nella notte, incominciò a nevicare.