Il passo e l’incanto

(da “Da questa parte del mare”)

Di certi posti guardo soltanto il mare

il mare scuro che non si scandaglia

il mare e la terra che prima o poi ci piglia

e lascio la strada agli altri, lascio l’andare

e agli altri un parlare che non mi assomiglia

ma sono già stato qui

in qualche altro incanto

sono già stato qui

mi riconosco il passo

il passo di chi è partito per non ritornare

e si guarda i piedi e la strada bianca

la strada e i piedi che tanto il resto manca

e dietro neanche un saluto da dimenticare

dietro soltanto il cielo agli occhi e basta

e sono già stato qui

forse in qualche altro incanto

sono già stato qui

e misuravo il passo

ch’è meglio non far rumore quando si arriva

forestieri al caso di un’altra sponda

stranieri al chiuso di un’altra sponda

dal mare che ti rovescia come una deriva

dal mare severo che si pulisce l’onda

e sono venuto qui

tornando sul mio passo

sono venuto qui

a ritrovar l’incanto

l’incanto in quegli occhi neri di sabbia e sale

occhi negati alla paura e al pianto

occhi dischiusi come per me soltanto

rifugio al delirio freddo dell’attraversare

occhi che ancora mi sento accanto

ci siamo perduti qui

rubati dall’incanto

ci siamo divisi qui

e non ritrovo il passo

di certi posti guardo soltanto il mare

il mare scuro che non si scandaglia

il mare e la terra che prima o poi ci piglia

e lascio la strada agli altri, lascio l’andare

e agli altri un parlare che non mi assomiglia

questo parlare che non mi assomiglia

Miniera

(da “Da questa parte del mare”)

Allor che in ogni bettola messicana

ballano tutti al suono dell’avaiana

vien di lontano un canto così accorato

è il minatore bruno laggiù emigrato

la sua canzone è il canto di un esiliato

cielo di stelle cielo color del mare

tu sei lo stesso cielo del mio casolare

portami in sogno verso la patria mia

portale un cuor che muore di nostalgia

nella miniera è tutto un baglior di fiamme

piangono bimbi spose sorelle e mamme

ma a un tratto il minatore dal volto bruno

dice agli accorsi se titubante è ognuno

io solo andrò laggiù che non ho nessuno

e nella notte un grido solleva i cuori

mamme son salvi tornano i minatori

manca soltanto quello dal volto bruno

ma per salvare lui non c’è nessuno

cielo di stelle cielo color del mare

tu sei lo stesso cielo del mio casolare.

portami in sogno verso la patria mia

portale un cuor che muore di nostalgia

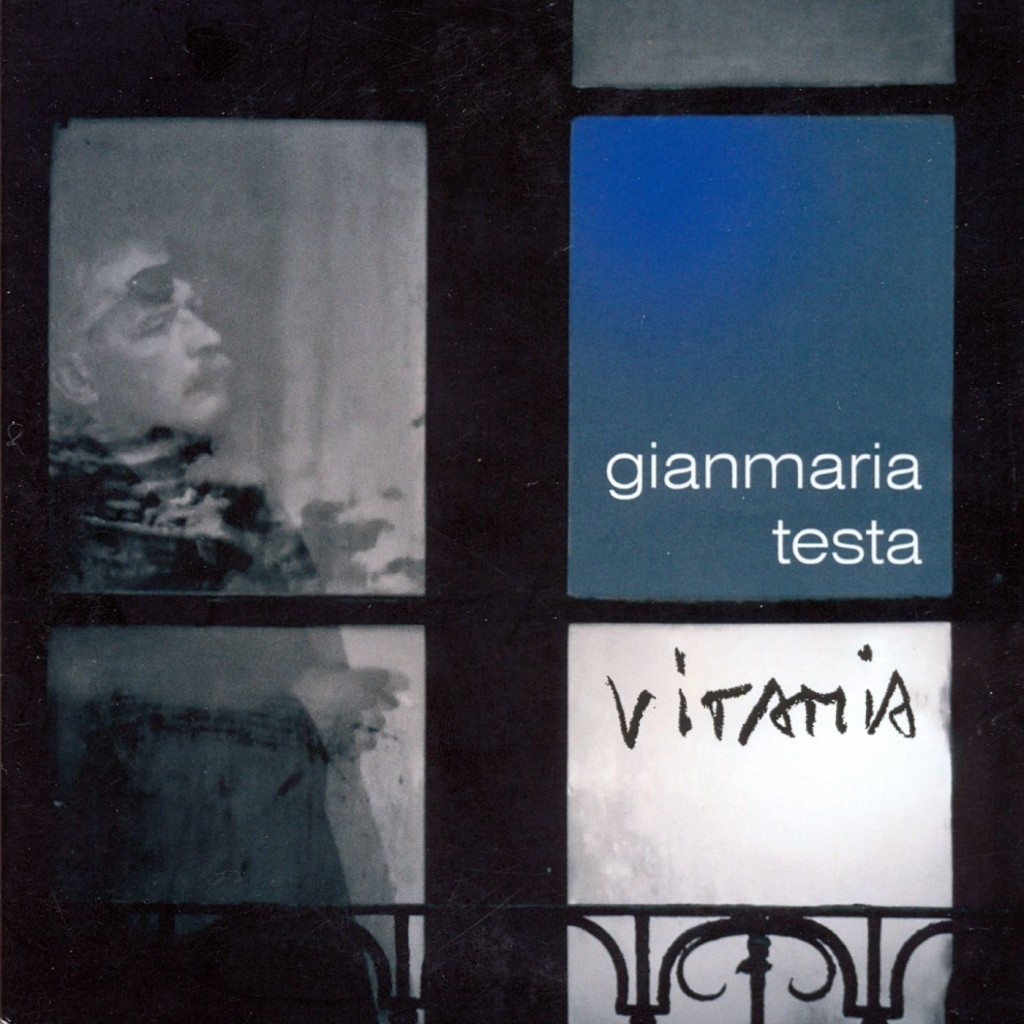

Sottosopra

(da “Vitamia”)

Molto di più della terra sotto i piedi

qui mi mancano le voci e la città

e poi mi manchi tu che non ti vedo più

da quando sono qua

siamo saliti prima che finisse il turno

sopra il tetto della fabbrica a guardare

se dall’alto si vedesse finalmente

chi ci ha fatto licenziare

il primo giorno se n’e andato quasi in fretta

noi di sopra e gli altri sotto a questionare

ma di chi sono quelle facce sopra il tetto

e che cos’hanno da guardare

poi e arrivata sventolando la volante

e un bambino ha salutato da un balcone

prima che facesse notte si e piazzata

la televisione

no, non scendo

e non mi tira giù

neanche la tivù

no, non scendo

e vacci pure tu

davanti alla tivù

come passanti quando all’improvviso piove

stipati all’unico riparo di un portone

quelli di sotto si schiacciavano davanti

all’occhio della trasmissione

-io sopra il tetto ci ho rimasto anche un parente-

-per me la colpa e la delocalizzazione-

tutti volevano il microfono per dire qualche cosa

alla televisione

e mentre il buio si calava per le strade

e sui cancelli e le ringhiere di Torino

e si era spenta anche la luce del balcone

dove c’era quel bambino

La traiettoria di Gianmaria Testa.

Da una parte dello specchio all’altra parte del mare

ALESSIO LEGA

[…]

Ebbene sì, marcato stretto da una malattia che non gli ha lasciato scampo, il nostro caro Gianmaria è morto lo scorso 30 marzo.

Ricordo precisamente quando mio padre, anni e anni fa – all’epoca dei suoi tardi esordi – me ne parlò, mentre davano al telegiornale notizia dei suoi concerti all’Olympia di Parigi, il più mitologico dei teatri della canzone del mondo per noi cresciuti col mito di Brel e di Ferré. “Ma sono proprio belle queste canzoni”, ricordo che disse, come a sottolineare che non era una bizzarria giunta lì per chissà quale delle infinite strade della musica, ma che invece il cantore in questione era proprio quello che si sarebbe definito un “outsider”, un uomo fiero di non fare “troppo rumore” per quel nulla o quasi nulla che è una canzone, ma al contempo dignitosissimo come ogni vero artigiano che cura i suoi “clienti” uno a uno.

Caparbiamente ha poi acquisito in vent’anni di lavoro un pubblico affezionato in molte parti del mondo, a partire dalla Francia d’elezione, nella quale avevo constatato coi miei occhi che era un vero “divo”, trovando traccia dei suoi concerti passati o futuri (manifesti, annunci sui giornali) anche in piccoli centri periferici. Di fronte a tanti colleghi che organizzano più o meno fortuitamente magari un unico evento a beneficio degli emigrati nostalgici e poi se lo rivendono come una tournée internazionale, Testa aveva davvero fatto un lavoro prezioso, ambasciatore di un certo stile di canzone italiana lontano dai luoghi comuni del belcantismo.

Come la più classica delle osterie

Più difficoltà aveva fatto ad agglomerare un suo pubblico fedele proprio in Italia, dove io all’inizio lo incontrai spesso in piccole formazioni come lo splendido duo col chitarrista-poeta Pier Mario Giovannone. Lì però – da un certo punto in poi – intervenne la genialità di un’agente teatrale come Paola Farinetti che intuì la potenzialità di scambio e la duttilità di un artista apparentemente perfettamente compiuto anche da solo con la chitarra – che diremo per inciso, suonava benissimo, con uno stile personale, pulsazione ritmica invidiabile e un timbro pieno e dominato. Iniziò così per Gianmaria il periodo degli spettacoli teatrali con la Banda Osiris, con Stefano Bollani, con Giuseppe Battiston, con Marco Paolini, con Paolo Rossi, con tanti altri, ma principalmente con lo scrittore Erri De Luca, che ha avuto con lui un rapporto simbiotico e fraterno.

Questi spettacoli nascevano a volte per omaggiare grandi figure della cultura musicale (Buscaglione, Tenco, Ferré), qualche altra volta erano più strutturati drammaturgicamente, ma avevano a mio avviso la grande virtù di ritrovare la strada nobile del grande Teatro di Varietà – ormai declassato a infimo spettacolo dalla pochezza televisiva – ma alla sua origine palestra delle migliori canzoni d’autore quando ancora non si chiamavano così, all’epoca d’oro della canzone napoletana classica di Bovio e di Giacomo. Questi spettacoli il cui palco era talvolta apparecchiato come la più classica delle osterie, con sedie e tavolini sui quali non mancava qualche bicchiere e una bottiglia di vino, o come un salotto non troppo borghese, erano il luogo ideale nel quale ricostruire la magia familiare di qualcosa di indefinibile e impalpabile come la canzone d’autore, poggiata in mezzo a un discorso, fra una poesia e un brano strumentale, senza “machismi” rock o travestimenti da operetta: nient’altro che la canzone nuda e semplice, preziosa e cesellata, nella più pura dimensione brassensiana. Era uno spettacolo che si rivolgeva in maniera del tutto orizzontale agli spettatori, senza nessuna gerarchia d’entrata e di cartellone, e benché sovente si trovassero su quei palchi alcuni dei migliori musicisti dell’universo, come il violoncellista Mario Brunello o il clarinettista Gabriele Mirabassi, l’atmosfera era quella di un’esaltante semplicità, qualcosa di prezioso e al contempo didascalico nel senso più alto del termine: l’arte era presente lì al massimo livello eppure a portata di ogni mano.

In realtà se lo spazio lasciato all’improvvisazione e alla magia dell’incontro era notevole, la preparazione dello spazio sonoro era certosina: m’è capitato d’assistere a più di un sound-check di Gianmaria e vi assicuro che di rado ho visto gente più inflessibile nella ricerca del giusto suono, del giusto ascolto, quella chimerica perfezione che incontra la dignità del proprio ruolo con il rispetto del pubblico, e che stava anche nella giacca buona – quella della festa – indossata in camerino prima di andare in scena.

Altro uso encomiabile di Testa era talvolta, dopo la fine dello spettacolo, accontentare la richiesta di bis della platea, seduto in un angolo, senza alcuna amplificazione, cantando ed esigendo tutta l’attenzione necessaria delle nostre orecchie viziate dalla confusione, esigendo al contempo tutta la capacità d’ascolto di cui ancora siamo capaci, erano momenti di pura magia, fragili e fugaci come la vita.

Una qualità di scavo e sottrazione.

Quando qualcuno muore tutti diventano suoi amici, sodali, compagni, fedeli confidenti… tutti quelli che lo hanno incontrato. A me è capitato di incontrare – a grandi intervalli a volte – Gianmaria Testa, ma non sono mai stato suo non dico intimo ma nemmeno conoscenza familiare, ho goduto di molte sue canzoni e soprattutto ho avuto grandissima ammirazione professionale per l’altissimo rigore della sua traiettoria, per le sue scelte. Dai ritratti postumi appare la figura di un “simpaticone” sempre disponibile allo scambio, ma Testa aveva la gentilezza del burbero e qualche volta si chiudeva in un silenzio assorto e incomunicabile, poteva essere ironico ma anche distante, e portava dentro di sé come il disegno di antiche ferite, mi appariva anche dilaniato fra la ricerca di un’essenzialità che aspirava al silenzio e l’urgenza comunicativa di ciò che gli cresceva dentro: un’anima inquieta dentro un uomo tranquillo. Gli ho sentito dire che avrebbe preferito essere un pittore o uno scrittore: essere adepto di un’arte che non imponeva la presenza dell’autore sul palco, il che per il mio sentire è esattamente l’antitesi di ciò che mi emoziona, ovvero partecipare a una sorta di permanente revisione pubblica dell’opera mai conclusa che è la scrittura poetica.

Si intuiva in lui il riposto orrore che gli faceva il dover dare giudizi, affermare una verità, scegliere una barricata e al contempo – essendo un uomo di profonda moralità – la barricata l’aveva pur scelta, i suoi giudizi erano netti, la sua posizione poeticamente definita. Da questa lotta fra rispetto delle idee altrui e intransigenza delle proprie nascono le sue ultime opere, le più mature, le più belle “Da questa parte del mare” (2006) e “Vita mia” (2011), i dischi più fitti di temi sociali. Ora io penso che non si possa dire nulla di profondo – soprattutto sui temi come l’immigrazione e il lavoro – senza dare fastidio a qualcuno, senza una contrapposizione, dunque senza assumersi una ragione contro un torto. Gianmaria Testa se la assume con convinzione la sua ragione e l’altrui torto, cercando al contempo di non risultare insultante o aggressivo, per questo questi suoi lavori appaiono anche musicalmente come i suoi più interessanti, più porosi, più aperti. Vi si percepisce una qualità di scavo e sottrazione che dà conto delle notti passate ad arrovellarsi, della tante sigarette fumate alla ricerca della parola essenziale, in particolare nella seconda parte di “Vita mia”, dove hanno trovato posto alcune ballate dello spettacolo dedicato alle difficili condizioni del lavoro “18 mila giorni – il pitone”, si intravede una ricerca musicale più aspra e dissonante, non consolatoria o catartica, che fa rimpiangere che la produzione discografica di Testa – al netto di un successivo disco dal vivo – si sia fermata lì.

Facciamo quindi oggi i conti con un’assenza pesante, un’assenza che lascia – oltre che un’opera notevole – molte cose impalpabili, qualità umane sottili, qualità professionali: rigore, applicazione, rispetto, integrità… tutte quelle cose rare e trasparenti ma indispensabili come l’aria. Cose difficili da comunicare che rischiano di perdersi nel rumore del tempo. Per questo scrivo, a testimonianza e futura memoria di un buon artista, ma soprattutto di un ottimo uomo.

L’articolo di Alessio Lega è originariamente apparso su A rivista anarchica n. 409 – Estate