GABRIEL JIMÉNEZ EMÁN

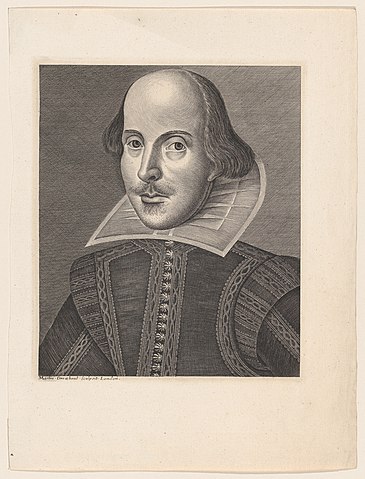

Mi nombre es William Shakespeare, y me dedico a escribir y representar obras de teatro. Más que dramaturgo, aclaro, soy actor y director de escena en la compañía de teatro El Globo, donde las obras disfrutan de la aclamación general. A continuación narraré un incidente que cambió mi vida por completo.

Una tarde me encontraba sentado a una de las mesas de una taberna corrigiendo una pieza teatral, cuando mi amigo Christopher llegó con un grupo de beodos que, además de libar copiosamente haciendo alboroto e interrumpir mi trabajo, se pusieron a cantar en voz alta y a bailar con unas mujeres. Luego se cansaron y sentaron a otra mesa, exhaustos. Me acerqué a saludarlos, y al poco rato Christopher me llamó aparte del grupo para manifestarme su contento por una pieza teatral que había concluido, y me invitó a leer otra que llevaba consigo, diciéndome que desconocía a su autor. Me entregó el manuscrito con mucho cuidado y yo lo introduje en mi alforja, lo llevé a casa y lo leí por la noche. Se trataba de una de las piezas de teatro más fascinantes que hubiese leído. Pasé la madrugada pensando en quién podía ser aquel genio.

A la mañana siguiente me dirigí a casa de Christopher con la intención de indagar más acerca de la autoría de la pieza, y éste me dijo que la había recibido, tal cual, de la mano del Conde de Southampton, amigo de la corte y amante del teatro, pero ignoraba si éste la había escrito.

Días más tarde busqué una ocasión para estar cerca del Conde, cosa difícil tratándose de un noble, pero le conocía de trato y logré una entrevista con él después de mucho esfuerzo. Le inquirí acerca del origen de aquel manuscrito y me respondió que lo ignoraba, lo había recibido en su casa de manos del mensajero de un autor anónimo, quien lo envió a nosotros con la intención de que la obra fuese representada en algún teatro de la ciudad, dirigida por Christopher o por mí en el Teatro El Globo, compañía donde trabajo junto a un grupo de actores extraordinarios. Le dije que estaba impresionado con la pieza y, si me autorizaba, me dispondría a montarla en la próxima temporada. El Conde me concedió la venia para negociarla y la presenté a uno de mis asociados principales en el teatro El Globo, el señor Fletcher, quien después de leerla me instó de inmediato a dirigirla.

La comedia fue todo un éxito, y el público se reía a más no poder. Durante toda la primavera se representó en distintos lugares de Londres, con asistencia de todo tipo de personas, incluyendo a la nobleza; se propagó incluso el rumor de que la reina de Inglaterra en persona había manifestado la intención de ir a verla, por lo cual los actores estaban muy estimulados. Pasé todos aquellos días con la inquietud acerca de quién podía ser su autor, no descansaría hasta averiguarlo. Hostigué hasta lo indecible a mi querido amigo Christopher Marlowe, –a mi parecer el mejor dramaturgo de Inglaterra- pero éste nunca me dio una respuesta satisfactoria (me pareció incluso que Chris me estaba gastando una broma pesada, que él era su autor y quería divertirse un poco); hasta que un día en una taberna, de nuevo entre tragos efusivos y mujeres alegres, me habló del poeta Benjamin Jonson, cuyas obras había leído, quedando impresionado con su talento satírico; reconozco en sus comedias un gran poder argumental; así como para hacer mascaradas y escribir poemas muy originales, pero esto era otra cosa; Christopher me refirió que Ben había estado en la guerra contra los españoles y me pareció tan interesante su vida y manera de ser, que durante los meses sucesivos me acerqué a él: fue creciendo entre nosotros una firme amistad que nos llevó a compartir infidencias personales. Un día le pregunté si por casualidad no había escrito una comedia con el tema de la pieza en cuestión, le mostré el manuscrito a objeto de descartar su responsabilidad en el asunto; me respondió negativamente, absorto y desconcertado, me dijo estar entregado en esos días a la escritura de poemas, estaba pasando por una crisis amorosa con una dama de alcurnia que lo había abandonado; me confesó, además, que andaba metido en problemas de deudas con acreedores.

A raíz del éxito de la pieza en aquel entonces, anduve con el espíritu lleno de desasosiego, al no poder hacer justicia al autor de aquella obra genial. Un día, cuando yo menos lo esperaba, se apareció en mi casa Ben Jonson, muy alterado, para decirme que estaba en la ruina, y sabía quién era autor de aquella obra, escrita por encargo para el Conde, pero le había prometido a éste nunca revelar aquel secreto, a cambio de una considerable suma de libras. Me habló, con rubor y casi con vergüenza, de un tal poeta Joseph Hall, que vivía desde hace tiempo aislado en un mísero arrabal de Londres. Mi curiosidad pasó al estado de emoción al enterarme de aquel dato. Agradecí con otra buena suma de dinero a Ben cuando me facilitó su dirección. Me dirigí allá al día siguiente, muy temprano.

Una paupérrima puerta de pensión se abrió. Un hombre barbado, muy delgado y mal vestido, pero de frente noble y ojos vivaces, estaba frente a mí. Me miró fijamente, preguntó mi nombre, y al pronunciarlo de inmediato me invitó pasar. En la ruinosa habitación había un catre, una estufa, un escritorio de madera rústica repleto de libros y manuscritos desordenados; algunos de éstos estaban por el piso, junto a botellas vacías, restos de pan y sobras de comida. En un anaquel se apilaban manuscritos surgidos de su pulso desde hacía muchos años, corregidos por él continuamente, según me dijo, buscando para ellos la perfección expresiva y la profundidad en el sentido. El poeta, pálido, mal vestido, ojeroso, me inspiró piedad. Me mostró algunos de sus poemas y la calidad de éstos era sublime, yo jamás había leído algo así, genuino, noble, dotado de una inspiración tan elevada y de una perfección formal completa. A medida que mis ojos recorrían aquellas páginas, mi asombro pasó al rango de éxtasis. Turbado, le manifesté mi admiración.

Le invité a almorzar y beber; lavó su cara con agua de un cántaro y me dijo que poco salía de casa, padecía de un extraño mal, una especie de fobia que le impedía viajar o moverse en grandes espacios, apenas caminaba por las cuadras aledañas a su vivienda o se sentaba en plazas cercanas a leer o a contemplar los árboles, el cielo, las flores o los pájaros. Pero aceptó mi invitación a comer en una posada cercana.

Mientras almorzábamos, le pregunté si no había ido al teatro recientemente a ver su obra representada, y contestó que no, me reiteró que no iba al teatro desde hacía años debido a su enfermedad. A medida que avanzábamos en la conversación, crecía entre ambos una especie de complicidad, difícil de explicar. Llevo mucho tiempo, me dijo, escribiendo tragedias, poemas, farsas y comedias que guardo en un viejo estante, y son leídas casi exclusivamente por Christopher y por una mujer letrada llamada Fanny, a quien amo, y hace a las obras brillantes observaciones. Las entrego después casi todas a Marlowe a cambio de comida, buen vino y el pago de esta humilde pensión, y éste luego las lleva al Conde de Southampton. A mí me domina, como le he dicho, un terrible padecimiento de la mente, una especie de pánico que me impide alejarme del espacio de estas sórdidas cuadras.

Después de comer y beber, su rostro se iluminó, y me sentí orgulloso de haberle acompañado. Me tomó del brazo y me condujo afuera, a la calle. Tenía un semblante patético y una voz trémula. Finalmente me hizo la confesión:

–Debo decirte algo, William querido. Estoy muy contento, porque al fin has venido a mí. No me llamo Joseph Hall, ese es un falso nombre que le he dado a los demás para protegerte, sino Edward Shakespeare, tu hermano mayor, el hermano que la familia creía muerto. Desde hoy puedes disponer de todas las obras que he escrito para representarlas en el teatro El Globo. Estoy feliz, William. Por fin se ha cumplido mi destino.

En Margutte: Shakespeare y Cervantes: cuatro siglos de cercanía

La mano de Cervantes